創作帶來療癒,陪伴看見希望 ——裂縫微光中長出的器、物、花

如果生命的裂縫無法修補,

但至少,就著裂縫中的微光讓我們重新看見生命的希望。

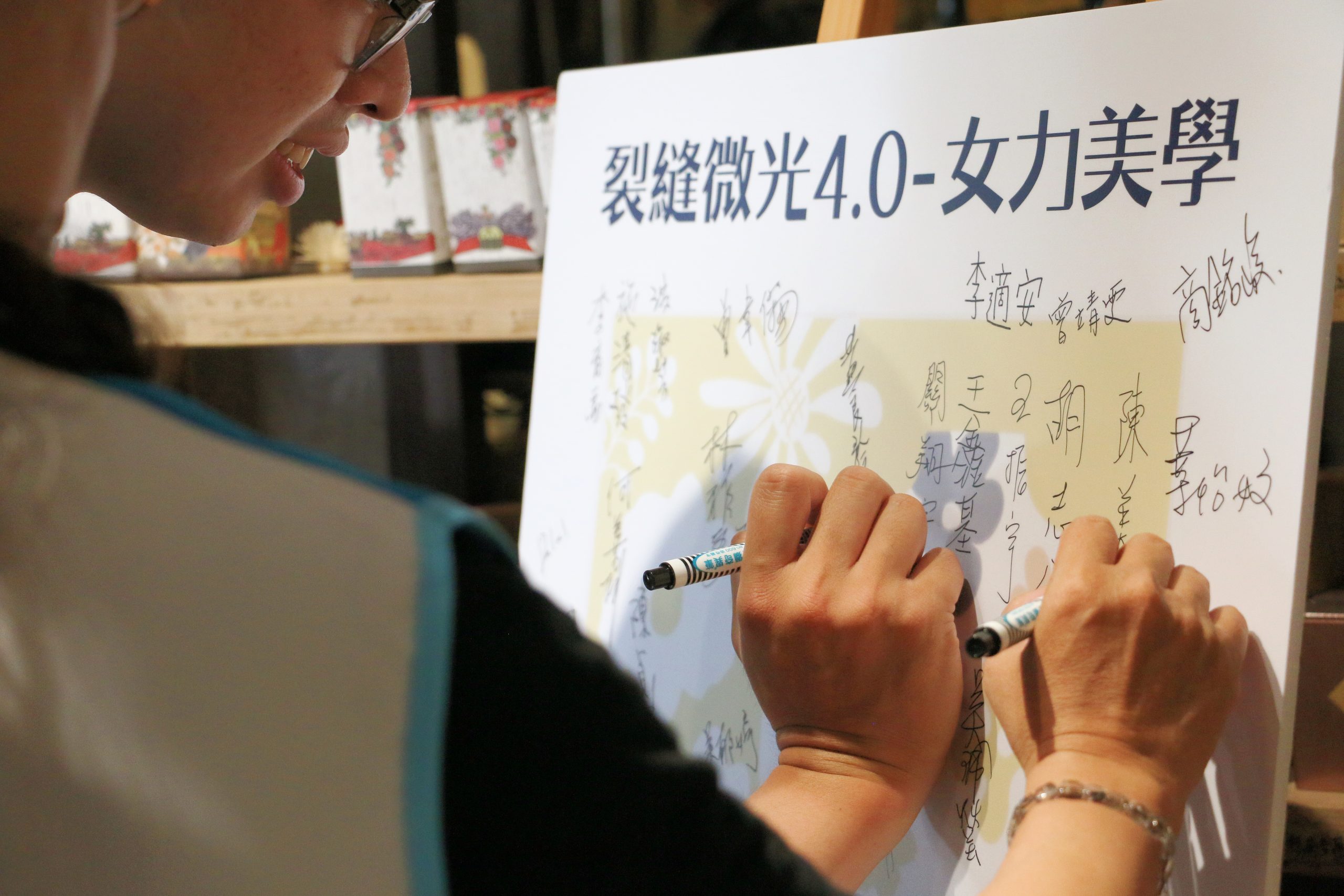

勵馨基金會台南分事務所自2018年推出「裂縫微光」系列活動,如今已邁入第四屆。裂縫微光4.0以家暴議題為主軸,結合了「藝術陪伴」與「多元裝置藝文展」,一方面,透過藝術創作引導曾遭創傷的女性將情緒釋放於作品中,由此找回內心平穩;另一方面,手作品藝文展也讓社會大眾在了解台南勵馨深耕受暴婦幼服務的同時,一同見證了女性的韌性與勇氣。

勵馨台南分所主任陳貞樺觀察,家庭暴力的傷害對於婦女、孩子、甚至整個家族都有很深遠的影響。家暴未必如一般民眾想像中是激烈交鋒、肢體衝突,更多傷害往往隱微而複雜,而受暴者復元的歷程,也並非離開暴力環境便能一蹴而就。

相較透過文字、廣播分享家暴議題,閱聽人選擇性看、聽,有時資訊還來不及消化,便一閃而過;當實體藝文展將創作者傾注情感的作品呈現在觀眾面前,我們更能切身共感,受暴者就是我們生活中相識的某個人。

愁苦之外,創傷療癒也能與美感共存

「器物花時間」是台南勵馨與「AKAMU這地工作室」合作的跨界專案。器物花結合了藝術創作、心理諮商、社工服務三個領域,由藝術家、社工師、諮商師共同設計6次團體工作坊教案,帶領團隊成員一同製作專屬藝術品。

勵馨期許活動能關懷在親密關係或親子關係中遭受暴力的婦幼,如今舉辦第三屆,更驚喜發現活動走出「同溫層」,引來更多普通民眾和在地居民關注、參與。

連續三屆辦理團體工作坊的葉怡妏督導回憶,器物花彷彿是一把開啟新階段的鑰匙,讓家暴議題跳脫出「總是伴隨著愁苦」的既定印象,「我們透過軟性方式接觸社會大眾,發現大家願意透過美的事物來理解服務對象在成長過程中的蛻變!」

器物花工作坊提供給創作者的工具,刻意簡陋、不順手、用起來還有點累。

原本製作版畫適合使用抹刀,工作坊提供的卻只有竹筷。正如我們每個人的生命經驗:有時你很想努力完成某件事情,偏偏天不遂人願,限制諸多。既然「精緻」作畫已無望,我們要如何創造新的可能?勵馨相信,若能以「優勢觀點」看待參與者,他們也會在直面困境的過程中,感受到自身量正在生根發芽。

葉怡妏督導回憶,器物花宛如開啟新階段的鑰匙,使家暴議題不再僅限於愁苦的刻板印象,而能以更開放的視角被看見。

隱形傷口如不定時炸彈 反覆發炎

「我當初真的超焦慮,很猶豫要不要報名,我覺得自己在手作物上可能沒有天分,也擔心難以融入陌生團體」。

一位創作者小蘋(化名)坦言,自己曾在親密關係中經歷高壓權控與精神暴力,離開暴力環境後,原以為只要將傷痛的過往拋諸腦後,便能回歸日常,不曾想創傷反而深埋內心深處,讓他在生活中警戒心強、人我界限緊縮,無形中對人際生活造成很大阻礙。

小蘋在職場上總是活力滿滿,因此周遭親友未必能即時察覺他的身心狀態。他特別感慨,不能只看倖存者投入職場、具備工作職能,就過度樂觀以為他們職場以外的人際互動也是順暢的,「有一些東西,還是必須透過重新檢視自己的生命,才有辦法好好的梳理。」

以往社區民眾想像的勵馨服務案主,都以為是被毆打、被推擠,有很明顯的外傷,可以直接去通報家暴。葉怡妏督導說,其實難以直觀理解的言語精神暴力,傷害不容小覷,有時受暴者更因處於權力控制的關係之中,連開口求助都倍感壓力。「我們在團體分享中發現大家多多少少都有創傷經驗,我們曾以為遭遇會停留在生命中的某一個階段,但它可能潛移默化影響著我們的生命走向。」

修復創傷 是每個人的「潛在功課」

今年器物花工作坊的成員有接受勵馨服務者,更多是在地居民,葉怡妏督導說,「我們希望團體成員的身份不要那麼鮮明,我們也開放社區民眾參與,民眾也有需求,知道透過我們的活動可以幫助自己回顧、梳理生命。」

帶領成員思考、交流的劉娗坊心理師也分享,「如果我們不以窄化的定義了解創傷,而是用更開展的心態,其實,每個人在成長的過程當中,都會經歷挫折,都可能受傷。」

工作坊參與成員雖然生活經驗個異,但回歸到女性經驗的主題上,大家仍會面對「共同性」的議題。例如某位成員剛剛結婚,他如何面對自己同時是太太、娘家女兒、婆家媳婦等角色,「在個過程中我們會請每位參與者梳理自己的性別角色,以及在生命階段中遇到的困境,在這樣的對話中,我們發現大家其實有很多共鳴。」

「我們在對話過程發現,一些社區民眾可能是我們的『潛在服務對象』」,這一發現讓經驗豐富的葉怡妏督導也有些驚訝,一些來參與的民眾,原本像個「局外人」,但在團體過程中,彼此的互動觸動了他們某些回憶,讓他們意識到自己的生命中曾經發生一些事情,有必要回頭去了解、探討、認真去面對。「這是一個很特別的循環!他開始跟我們社工有更多接觸,想要了解更多我們的服務。」

劉娗坊心理師指出,若我們不以狹隘的定義看待創傷,而是以更開放的心態理解,會發現成長過程中,每個人都可能經歷挫折與傷害。

脫離暴力之後 再「多陪一里路」

勵馨深耕家暴服務30年,所做的不只是陪伴婦女脫離暴力。勵馨曾看見,一些婦女明明受暴力所苦,卻在短暫解除危機後,再次踏回暴力環境。究其原因,最現實的難關擺在眼前:生命的延續,需要衣食住行,當受暴婦幼決心脫離暴力,經濟、就業、居住等挑戰接踵而來。

「我們不可能養成一個完全依賴社會福利、經濟補助的個案。這無法長久,他的生命可能到七、八十歲,不可能往後的生涯都靠社會補助。」陳貞樺主任說,台南勵馨藉由就業培力、經濟能力的充權,幫助婦女找到生活來源。

在這過程中,又發現就業培力不能「只將婦女推到職場」,重中之重是「充權當事人的內在能量」,這正呼應了裂縫微光的精神,勵馨期許通過活動,讓當事人能看到自己的優勢,看到從來不認識的自己。

陪伴受暴婦幼經歷生活重建之路,我們稱之為「多陪一里路」。而「多陪」除了給予居住、司法等面向協助,更重要的是陪伴案主進行「關係修復」。

台南勵馨的培力組,不僅會陪伴個案面對可能的人身安全、風險,也會陪伴他們適應職場、適應社會、適應新的人際關係,甚至去適應新的親密關係。

陳貞樺主任指出,家庭暴力對婦女、孩子乃至整個家族的影響深遠,且其形式並不總是激烈衝突,許多傷害隱微且複雜,而受暴者的復元也非僅憑脫離暴力環境便能立即實現。

「結案是必然的,但『結案』只是文書行政上的狀態,我們一直維持著彼此聯繫。」葉怡妏督導說,器物花的參與者們,活動後也組建了一個個小群組,他們會在群組中對話交流,也會私下相約聚會,「我們很高興看到團體中社工的角色淡去之後,參與者依然可以互相支持。」

而當受暴者曾經接受他人的服務,曾被好好疼惜過,他們今後也會如此對待他人。怡妏督導說,「有一段時間我身體有點狀況,臉色明顯不好,他們也會持續關心我的狀況,我也可以從他們的關懷中感受到真誠,他們開始有力氣、有能力回頭關注曾經幫助他們的人。」

陪伴的路或許漫長,但每一次支持、每一份關懷,都是讓受暴者重建生活的重要養分。當他們逐漸找回自我價值,並在社會中站穩腳步,這份溫暖也會循環回饋,讓更多人感受到力量。

未來,勵馨將繼續走在這條陪伴與充權的道路上,讓每一位受暴者不僅能擺脫過去的傷痛,更能擁抱嶄新的人生,直至暴力真正遠離世界的那一天。

捐款支持

⭐️愛馨捐款劃撥帳號:5021-9132

⭐️收款戶名:財團法人勵馨社會福利事業基金會 台南分事務所

⭐️LINE PAY:https://bit.ly/3qzAUOi